Concerts nocturnes à Villedieu

Curieux, tout de même, que les nouvelles pancartes touristiques annonçant les attractions du village ne le mentionnent pas ! Chaque soir, d’avril à juillet, la chorale des Anoures de Villedieu se produit dans le vallon qui va du lavoir à La Magnanarié, et au-delà, jusqu’à l’Aygues. Au programme, des œuvres variées chantées a capella à plusieurs voix, jusque tard dans la nuit.

Faisant preuve de beaucoup de discernement, le maître de chœur (qui désire rester anonyme) a élu domicile dans l’ancien jardin du curé. Il ne s’agit pas d’une grenouille de bénitier, mais d’un individu du genre Rana. Bien que nous n’ayons pas pu l’interviewer, nous avons pu examiner un membre de sa famille provenant d’un bassin voisin : 7 cm de long environ, peau lisse, robe verte avec des taches brunes sur le dessus, une ligne d’un vert bien clair sur la tête, de longues pattes adaptées au saut, il s’agit apparemment de Rana esculenta, la grenouille verte. Tout un honneur pour le village ! Sa présence indique d’abord que le milieu naturel est peu pollué et l’eau de bonne qualité. Mais elle nous rappelle aussi que nous devons beaucoup à ce modeste animal, qui nous a énormément appris dans le domaine de l’embryologie et des malformations naturelles. En particulier, c’est sur la grenouille verte que le biologiste Jean Rostand (vous savez, ce monsieur chauve et digne, à grosses lunettes et à moustache à la Brassens…) a découvert "l’anomalie P" au cours des années 1950.

C’est au début du printemps que les crapauds et les grenouilles choisissent leurs lieux de ponte. Dans ce vallon, qui va du lavoir à La Magnanarié, il y a plusieurs bassins, naturels ou construits, qui forment des lieux propices à la reproduction des grenouilles vertes en particulier. Les mâles atteignent en premier les lieux de ponte. Le soir, lorsque la température est assez élevée, ils se mettent à coasser. Pour cela, ils doivent gonfler deux sacs externes sortis de fentes latérales situées sous la mâchoire inférieure. Au fur et à mesure que les mâles arrivent plus nombreux, un "chœur" local se forme. Lorsqu’un mâle coasse ses voisins lui répondent, manifestant ainsi leur instinct territorial. Le chant s’amplifie jusqu’à ce que le "maître de chœur" le relance pour un nouveau "solo".

N’avons-nous, à Villedieu, que des concerts de grenouilles vertes ? Non, sur le plan musical, nous sommes riches en chants naturels de batraciens. Nos vallons abritent en effet de nombreux Crapauds des joncs, Bufo Calamita, ou Calamites. Or, ceux-ci font partie des crapauds qui coassent, d’ailleurs très fort. Pour ma part, j’ai déjà observé un Calamite dans le vallon ouest et j’entends parfois des coassements plus rauques se mêler au concert nocturne des grenouilles, mais je ne saurais jurer de rien... disons qu’il y a un certain défi pour les oreilles des auditeurs, ce qui est stimulant.

Voilà qui résume l’aspect musical de la chose. Précisons que les concerts sont gratuits et commencent généralement une heure avant le coucher du soleil. Quant à la dimension naturaliste de l’événement, je devine la question la plus pressante : ces cris sont-ils des appels à l’accouplement, et comment cela se fait-il chez les batraciens ? Eh bien, au risque de décevoir certains, non, ce ne sont généralement pas des appels sexuels. Par contre, certaines combinaisons de sons, dans certaines conditions, notamment de température, constituent effectivement des invitations de la part des mâles aux femelles, ou vice-versa.

Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà essayé de retenir entre vos mains une savonnette gluante ? Alors, voilà le problème : le mâle, super-glissant, doit littéralement saisir la femelle, super-glissante, l’étreindre et la maintenir avec ses bras autour de la taille, jusqu’à ce qu’elle déverse ses ovules, qu’il arrosera ensuite de son sperme. C’est ce qu’on appelle l’amplexus. Et certains soirs d’été, passez-moi l’expression, c’est "full d’amplexus" autour des bassins. Pour réussir leur truc, les grenouilles et les crapauds peuvent compter sur des particularités anatomiques. Ainsi, les mâles ont souvent des bras plus courts et plus musclés que les femelles, même s’ils sont en général de plus petite taille que celles-ci. Par ailleurs, beaucoup d’espèces développent des caractères sexuels secondaires à la saison des amours, caractères qui sont sous l’influence d’hormones spécifiques. Par exemple, des coussinets épineux poussent sur les doigts des mâles, leur permettant d’agripper les femelles sans glisser. Dans le cas de certaines espèces de crapauds, la peau des femelles devient plus rude ou plus verruqueuse.

Des grenouilles et des crapauds qui chantent pendant des heures, sans attendre de louanges, sans prétendre à quoi que ce soit : de vrais chefs d’œuvre anonymes. Et tout cela, à Villedieu, un village provençal typique qui offre déjà "ses remparts du XIIIème siècle, son église et son clocher, sa fontaine, sa place ombragée, son bar et ses restaurants..."

En fait, la liste des points d’intérêt est beaucoup plus longue que cela, on comprend qu’il a fallu abréger. Et puis, attention, il ne faudrait peut-être pas trop le répéter, cela va finir par se savoir !

Faisant preuve de beaucoup de discernement, le maître de chœur (qui désire rester anonyme) a élu domicile dans l’ancien jardin du curé. Il ne s’agit pas d’une grenouille de bénitier, mais d’un individu du genre Rana. Bien que nous n’ayons pas pu l’interviewer, nous avons pu examiner un membre de sa famille provenant d’un bassin voisin : 7 cm de long environ, peau lisse, robe verte avec des taches brunes sur le dessus, une ligne d’un vert bien clair sur la tête, de longues pattes adaptées au saut, il s’agit apparemment de Rana esculenta, la grenouille verte. Tout un honneur pour le village ! Sa présence indique d’abord que le milieu naturel est peu pollué et l’eau de bonne qualité. Mais elle nous rappelle aussi que nous devons beaucoup à ce modeste animal, qui nous a énormément appris dans le domaine de l’embryologie et des malformations naturelles. En particulier, c’est sur la grenouille verte que le biologiste Jean Rostand (vous savez, ce monsieur chauve et digne, à grosses lunettes et à moustache à la Brassens…) a découvert "l’anomalie P" au cours des années 1950.

C’est au début du printemps que les crapauds et les grenouilles choisissent leurs lieux de ponte. Dans ce vallon, qui va du lavoir à La Magnanarié, il y a plusieurs bassins, naturels ou construits, qui forment des lieux propices à la reproduction des grenouilles vertes en particulier. Les mâles atteignent en premier les lieux de ponte. Le soir, lorsque la température est assez élevée, ils se mettent à coasser. Pour cela, ils doivent gonfler deux sacs externes sortis de fentes latérales situées sous la mâchoire inférieure. Au fur et à mesure que les mâles arrivent plus nombreux, un "chœur" local se forme. Lorsqu’un mâle coasse ses voisins lui répondent, manifestant ainsi leur instinct territorial. Le chant s’amplifie jusqu’à ce que le "maître de chœur" le relance pour un nouveau "solo".

N’avons-nous, à Villedieu, que des concerts de grenouilles vertes ? Non, sur le plan musical, nous sommes riches en chants naturels de batraciens. Nos vallons abritent en effet de nombreux Crapauds des joncs, Bufo Calamita, ou Calamites. Or, ceux-ci font partie des crapauds qui coassent, d’ailleurs très fort. Pour ma part, j’ai déjà observé un Calamite dans le vallon ouest et j’entends parfois des coassements plus rauques se mêler au concert nocturne des grenouilles, mais je ne saurais jurer de rien... disons qu’il y a un certain défi pour les oreilles des auditeurs, ce qui est stimulant.

Voilà qui résume l’aspect musical de la chose. Précisons que les concerts sont gratuits et commencent généralement une heure avant le coucher du soleil. Quant à la dimension naturaliste de l’événement, je devine la question la plus pressante : ces cris sont-ils des appels à l’accouplement, et comment cela se fait-il chez les batraciens ? Eh bien, au risque de décevoir certains, non, ce ne sont généralement pas des appels sexuels. Par contre, certaines combinaisons de sons, dans certaines conditions, notamment de température, constituent effectivement des invitations de la part des mâles aux femelles, ou vice-versa.

Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà essayé de retenir entre vos mains une savonnette gluante ? Alors, voilà le problème : le mâle, super-glissant, doit littéralement saisir la femelle, super-glissante, l’étreindre et la maintenir avec ses bras autour de la taille, jusqu’à ce qu’elle déverse ses ovules, qu’il arrosera ensuite de son sperme. C’est ce qu’on appelle l’amplexus. Et certains soirs d’été, passez-moi l’expression, c’est "full d’amplexus" autour des bassins. Pour réussir leur truc, les grenouilles et les crapauds peuvent compter sur des particularités anatomiques. Ainsi, les mâles ont souvent des bras plus courts et plus musclés que les femelles, même s’ils sont en général de plus petite taille que celles-ci. Par ailleurs, beaucoup d’espèces développent des caractères sexuels secondaires à la saison des amours, caractères qui sont sous l’influence d’hormones spécifiques. Par exemple, des coussinets épineux poussent sur les doigts des mâles, leur permettant d’agripper les femelles sans glisser. Dans le cas de certaines espèces de crapauds, la peau des femelles devient plus rude ou plus verruqueuse.

Des grenouilles et des crapauds qui chantent pendant des heures, sans attendre de louanges, sans prétendre à quoi que ce soit : de vrais chefs d’œuvre anonymes. Et tout cela, à Villedieu, un village provençal typique qui offre déjà "ses remparts du XIIIème siècle, son église et son clocher, sa fontaine, sa place ombragée, son bar et ses restaurants..."

En fait, la liste des points d’intérêt est beaucoup plus longue que cela, on comprend qu’il a fallu abréger. Et puis, attention, il ne faudrait peut-être pas trop le répéter, cela va finir par se savoir !

Jean Pierre Rogel

Journaliste scientifique et écrivain, Jean-Pierre Rogel habite (parfois…

le plus souvent possible) au village de Villedieu...

et le reste du temps à Montréal.

Journaliste scientifique et écrivain, Jean-Pierre Rogel habite (parfois…

le plus souvent possible) au village de Villedieu...

et le reste du temps à Montréal.

Cliquez sur les photos

pour les agrandir

Les faucons, seigneurs du ciel de Villedieu

A l’heure de l’apéro, le 4 juillet dernier, un terrible drame social a eu lieu dans la tour du château, dans la totale indifférence des apéritiveurs nichés sur la place du village à 100 mètres de là.

C’est en effet vers 20 heures qu’une respectable résidente de Villedieu a littéralement jeté ses deux enfants sur le pavé, leur signifiant qu’ils ne pouvaient plus désormais demeurer au domicile familial. Fini le confort douillet, les repas gratuits et les grasses matinées…désormais, il leur faudrait voler de leurs propres ailes.

Joignant le geste à la parole, la mère de famille s’est perchée sur un arbre voisin et a appelé ses petits pour qu’ils la rejoignent. Ceux-ci ont longuement hésité, se balançant d’arrière en avant au bord du trou dans le mur leur faisant office de nid. Puis, le plus audacieux des deux jeunes a battu furieusement des ailes pendant 30 secondes et s’est lancé dans les airs.

Lorsque le mistral l’a rabattu vers le sol, il a eu un battement d’ailes frénétique et s’est redressé. Après avoir effleuré l’arbre où sa mère l’attendait, il est vite revenu vers le nid. Une envolée de quatre secondes, la première de son existence…

Ainsi va la vie au début de l’été chez Falco tinnunculus, le faucon crécerelle. Les Villadéens témoignent que ces rapaces sont présents depuis très longtemps dans le ciel et qu’ils nichent au château. Bien qu’un couple de faucons ait apparemment déjà fait son nid sur la terrasse du château, le site le plus utilisé est la petite pièce ronde au sommet de la tour, qui communique avec l’extérieur par une petite ouverture. Cette cavité « naturelle » fait un bon nid car elle est bien protégée et leur permet de dominer du regard toute la vallée.

De source fiable, au moins deux autres nids de crécerelles ont été signalés dans le passé dans la région immédiate, un à La Magnanarié (abandonné, suite à des travaux de rénovation) et un autre à Ste-Croix près de Vaison (toujours actif). Mais ici au village, les avis divergent. Certains soutiennent que les faucons se sont toujours reproduits au château, ou du moins depuis qu’il n’est habité que temporairement pendant l’été.

D’autres disent qu’on y voit des nids que depuis 4 ou 5 ans. Quoi qu’il en soit, les observations concordent au sujet du calendrier : c’est au début d’avril que les couples se forment et s’installent dans le nid de la tour. En juin, les œufs sont éclos, les petits passent la tête au bord du trou et on voit les adultes faire des allers et retours pour les nourrir.

Fin juin ou début juillet, les fauconneaux et leurs parents s’envolent. Pour aller où cela ? « Au sud… au Sahara… en Afrique », m’a-t-on répondu (5 réponses), « dans les collines de la Drôme, où il y a plus de nourriture pour eux.. » (1 réponse), « pas très loin, car on les revoit en hiver… » (3 réponses), et « je ne sais pas... » (4 réponses). Alors, comme dans un quizz, la bonne réponse, c’est…la troisième. Ce ne sont pas des migrateurs, mais des permanents bien adaptés à la région.

Par contre, il est vrai qu’un certain nombre de crécerelles nordiques viennent passer la mauvaise saison chez nous…ah, l’attrait du midi !

Peut-être croit-on qu’ils migrent parce qu’ils quittent le nid lors de l’envol des juvéniles, comme ils ont fait cette année. Mais ils ne vont pas loin. Ils s’installent généralement – et ce fut le cas cette année - au sommet d’un ou de plusieurs grands arbres à proximité. Ils y viennent manger et se reposer, exploitant le territoire qu’ils ont découvert au printemps. En fait, tout l’été, les juvéniles apprennent à chasser avec leurs parents et ils ne les quittent que très tard à l’automne.

D’envergure plutôt modeste pour un rapace (de 70 à 85 cm) , ce faucon roux, à poitrine mouchetée, a une tête assez grosse, de longues ailes pointues et la queue allongée. La femelle est d’ordinaire plus rousse que le mâle. En chasse, on peut reconnaître ce faucon par son vol stationnaire, appelé vol « en Saint-Esprit ». Pendant de longues minutes, il se maintient sur place face au vent, observant son territoire de chasse.

Que les agriculteurs et les chasseurs se rassurent : ces rapaces ne se nourrissent que de petits rongeurs, et à l’occasion, de reptiles de petite taille et de gros insectes. A ce sujet, des chercheurs finlandais ont récemment prouvé que les crécerelles voient dans le spectre de l’ultraviolet. Cette capacité remarquable leur permet de repérer, de très haut, les traces d’urine de leurs proies favorites, les campagnols, traces qui sont bien visibles en lumière ultraviolette. Un œil de faucon, c’est donc aussi un radar à souris des champs !

Rangeons les carabines, ces oiseaux doivent impérativement être protégés et on ne doit pas les déranger. Leur présence, ainsi que celle de nombreuses autres espèces d’oiseaux comme les pies, les geais, les martinets et les mésanges, témoigne d’un milieu sain, en équilibre. Les oiseaux contrôlent notamment les explosions de populations d’insectes, parfois gênantes pour nous, humains (n’avons-nous pas passé l’été à pester contre les mouches ? Imaginez, s’il n’y avait pas eu d’oiseaux !).

Ils sont hélas menacés par le développement. Si cette espèce, la plus commune parmi les faucons, ne semble pas en diminution dans notre région, il n’en va pas de même pour son cousin le faucon hobereau… ni pour le faucon pèlerin, le busard Saint-Martin, le vautour percnoptère, le vautour fauve, l’aigle de Bonelli. La liste est longue des seigneurs du ciel qu’on n’aperçoit plus dans notre ciel, sinon à la faveur d’un projet de conservation. Allons voir les magnifiques vautours fauves ré-introduits à Rémuzat, mais soyons aussi fiers de cette richesse à préserver sur notre commune.

C’est en effet vers 20 heures qu’une respectable résidente de Villedieu a littéralement jeté ses deux enfants sur le pavé, leur signifiant qu’ils ne pouvaient plus désormais demeurer au domicile familial. Fini le confort douillet, les repas gratuits et les grasses matinées…désormais, il leur faudrait voler de leurs propres ailes.

Joignant le geste à la parole, la mère de famille s’est perchée sur un arbre voisin et a appelé ses petits pour qu’ils la rejoignent. Ceux-ci ont longuement hésité, se balançant d’arrière en avant au bord du trou dans le mur leur faisant office de nid. Puis, le plus audacieux des deux jeunes a battu furieusement des ailes pendant 30 secondes et s’est lancé dans les airs.

Lorsque le mistral l’a rabattu vers le sol, il a eu un battement d’ailes frénétique et s’est redressé. Après avoir effleuré l’arbre où sa mère l’attendait, il est vite revenu vers le nid. Une envolée de quatre secondes, la première de son existence…

Ainsi va la vie au début de l’été chez Falco tinnunculus, le faucon crécerelle. Les Villadéens témoignent que ces rapaces sont présents depuis très longtemps dans le ciel et qu’ils nichent au château. Bien qu’un couple de faucons ait apparemment déjà fait son nid sur la terrasse du château, le site le plus utilisé est la petite pièce ronde au sommet de la tour, qui communique avec l’extérieur par une petite ouverture. Cette cavité « naturelle » fait un bon nid car elle est bien protégée et leur permet de dominer du regard toute la vallée.

De source fiable, au moins deux autres nids de crécerelles ont été signalés dans le passé dans la région immédiate, un à La Magnanarié (abandonné, suite à des travaux de rénovation) et un autre à Ste-Croix près de Vaison (toujours actif). Mais ici au village, les avis divergent. Certains soutiennent que les faucons se sont toujours reproduits au château, ou du moins depuis qu’il n’est habité que temporairement pendant l’été.

D’autres disent qu’on y voit des nids que depuis 4 ou 5 ans. Quoi qu’il en soit, les observations concordent au sujet du calendrier : c’est au début d’avril que les couples se forment et s’installent dans le nid de la tour. En juin, les œufs sont éclos, les petits passent la tête au bord du trou et on voit les adultes faire des allers et retours pour les nourrir.

Fin juin ou début juillet, les fauconneaux et leurs parents s’envolent. Pour aller où cela ? « Au sud… au Sahara… en Afrique », m’a-t-on répondu (5 réponses), « dans les collines de la Drôme, où il y a plus de nourriture pour eux.. » (1 réponse), « pas très loin, car on les revoit en hiver… » (3 réponses), et « je ne sais pas... » (4 réponses). Alors, comme dans un quizz, la bonne réponse, c’est…la troisième. Ce ne sont pas des migrateurs, mais des permanents bien adaptés à la région.

Par contre, il est vrai qu’un certain nombre de crécerelles nordiques viennent passer la mauvaise saison chez nous…ah, l’attrait du midi !

Peut-être croit-on qu’ils migrent parce qu’ils quittent le nid lors de l’envol des juvéniles, comme ils ont fait cette année. Mais ils ne vont pas loin. Ils s’installent généralement – et ce fut le cas cette année - au sommet d’un ou de plusieurs grands arbres à proximité. Ils y viennent manger et se reposer, exploitant le territoire qu’ils ont découvert au printemps. En fait, tout l’été, les juvéniles apprennent à chasser avec leurs parents et ils ne les quittent que très tard à l’automne.

D’envergure plutôt modeste pour un rapace (de 70 à 85 cm) , ce faucon roux, à poitrine mouchetée, a une tête assez grosse, de longues ailes pointues et la queue allongée. La femelle est d’ordinaire plus rousse que le mâle. En chasse, on peut reconnaître ce faucon par son vol stationnaire, appelé vol « en Saint-Esprit ». Pendant de longues minutes, il se maintient sur place face au vent, observant son territoire de chasse.

Que les agriculteurs et les chasseurs se rassurent : ces rapaces ne se nourrissent que de petits rongeurs, et à l’occasion, de reptiles de petite taille et de gros insectes. A ce sujet, des chercheurs finlandais ont récemment prouvé que les crécerelles voient dans le spectre de l’ultraviolet. Cette capacité remarquable leur permet de repérer, de très haut, les traces d’urine de leurs proies favorites, les campagnols, traces qui sont bien visibles en lumière ultraviolette. Un œil de faucon, c’est donc aussi un radar à souris des champs !

Rangeons les carabines, ces oiseaux doivent impérativement être protégés et on ne doit pas les déranger. Leur présence, ainsi que celle de nombreuses autres espèces d’oiseaux comme les pies, les geais, les martinets et les mésanges, témoigne d’un milieu sain, en équilibre. Les oiseaux contrôlent notamment les explosions de populations d’insectes, parfois gênantes pour nous, humains (n’avons-nous pas passé l’été à pester contre les mouches ? Imaginez, s’il n’y avait pas eu d’oiseaux !).

Ils sont hélas menacés par le développement. Si cette espèce, la plus commune parmi les faucons, ne semble pas en diminution dans notre région, il n’en va pas de même pour son cousin le faucon hobereau… ni pour le faucon pèlerin, le busard Saint-Martin, le vautour percnoptère, le vautour fauve, l’aigle de Bonelli. La liste est longue des seigneurs du ciel qu’on n’aperçoit plus dans notre ciel, sinon à la faveur d’un projet de conservation. Allons voir les magnifiques vautours fauves ré-introduits à Rémuzat, mais soyons aussi fiers de cette richesse à préserver sur notre commune.

Jean-Pierre Rogel

Cliquez sur la photo

pour l'agrandir

La garrigue grandeur nature

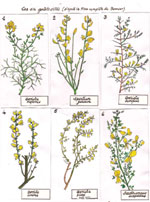

Voilà enfin un livre consacré à la flore sauvage, aux insectes et reptiles du sud de la France.

On a du plaisir, après une balade, à y retrouver la photo et le nom des quelques fleurs vues ou cueillies dans un fossé, de retrouver sur papier glacé, l'insecte étrange qui a atterri sur la table du jardin, de connaître le nom exact du petit serpent aperçu derrière le tas de bois.

C'est un livre magnifique, facile d'accès, aux textes simples et aux innombrables photos. Il s'adresse à tous ceux, qui lors de leurs promenades, aspirent à regarder autre chose que le bout de leurs pieds.

A découvrir !

On a du plaisir, après une balade, à y retrouver la photo et le nom des quelques fleurs vues ou cueillies dans un fossé, de retrouver sur papier glacé, l'insecte étrange qui a atterri sur la table du jardin, de connaître le nom exact du petit serpent aperçu derrière le tas de bois.

C'est un livre magnifique, facile d'accès, aux textes simples et aux innombrables photos. Il s'adresse à tous ceux, qui lors de leurs promenades, aspirent à regarder autre chose que le bout de leurs pieds.

A découvrir !

Sylvie Maindiaux

Editions "Les Créations du Pélican".

Textes et photos de Jean-Michel Renault,

336 pages et environ 2 500 illustrations.

Textes et photos de Jean-Michel Renault,

336 pages et environ 2 500 illustrations.

Nous ne savions pas que le haut Vaucluse est une des régions les moins fleuries de France. C'est pourquoi le conseil général a décidé de mettre en place une opération « les villages fleuris » et proposé aux communes une aide pour décorer leur village par des plantations dont elles choisiraient la nature et les emplacements.

Huguette Louis s'est donc rendue à une réunion d'information organisée par la mairie de Vaison pour savoir quels étaient les moyens mis en œuvre. La proposition du conseil général est de financer les plantations, laissant à la charge des communes la mise en terre et l'entretien. Lorsque l'ensemble des demandes lui sera parvenu, il fournira les plants ce qui devrait se faire dans le courant de l'automne.

Renaud Tournillon, le petit-fils de M. et Mme Joubert, est paysagiste et a conseillé pour Villedieu un ensemble d'arbustes correspondant au mieux aux endroits à aménager. Le conseil municipal a accepté le devis qu'il a présenté.

Les millepertuis, romarins, cistes, lilas des indes, arbres aux papillons, ampélopsis, rosiers paysagers et lauriers tins, agrémenteront ainsi le mur du cimetière, le mur de clôture de la maison de M. et Mme Metheven (qu'occupaient M. et Mme Savy), les banquettes du parking près de l'école et l'espace derrière le garage qui lui est mitoyen.

Pour compléter cet embellissement, il a été décidé de construire un abri pour dissimuler les poubelles se trouvant près de la maison de Léopold Dieu et de déplacer celles situées près du jeu de boules en les installant près du garage derrière les écoles là aussi dissimulées par un muret comme il a été fait à l'entrée de Villedieu en venant de Roaix.

Il est important d’enrichir ainsi Villedieu que l’on découvre toujours avec bonheur par quelque route que l’on vienne.

Claude Bériot

Cliquez sur la photo

pour les agrandir

Villedieu fleuri

La municipalité de Villedieu participe à la campagne du Conseil Général de Vaucluse : villes et villages fleuris.

Six jarres fleuries ont été installées sur les banquettes face à l'école, trois autres à la hauteur de la Ramade.

A l'automne, le conseil général fournira des arbustes qui seront plantés dans différents endroits de Villedieu.

Huguette Louis prend soin des fleurs, les soigne et les arrose avec amour. Malgré son bon exemple, des personnes indélicates sont venues se servir dans certaines compositions printanières.

Faudrait-il un gendarme à chaque coin de rue ?

Six jarres fleuries ont été installées sur les banquettes face à l'école, trois autres à la hauteur de la Ramade.

A l'automne, le conseil général fournira des arbustes qui seront plantés dans différents endroits de Villedieu.

Huguette Louis prend soin des fleurs, les soigne et les arrose avec amour. Malgré son bon exemple, des personnes indélicates sont venues se servir dans certaines compositions printanières.

Faudrait-il un gendarme à chaque coin de rue ?

Yvan Raffin

Dès qu’il fait beau, il paresse au soleil et recherche en particulier les terrasses bien exposées au sud. Il ne bouge presque pas, il profite des rayons de soleil sur sa peau. De son nez pointu, il flaire l’air avec précaution. Il est bien connu de tous les Villadéens…vous pensez à quelqu’un en particulier ? Eh bien non, vous avez perdu : c’est un animal, le lézard des murailles ou lézard gris, Lacerta muralis.

Mince, plat, une longue queue, une couleur brune ou grise avec des marbrures plus ou moins nettes, de 10 à 15 cm de long : c’est lui. On le voit beaucoup sur les murs des maisons, dans les jardins et sur les sentiers autour du village, et cela, en toute saison. Mais il est farouche et fuit rapidement lorsqu’on le dérange. Autre signe distinctif : le lézard des murailles n’aime pas le mistral, il ne sort pas s’il y a du vent. Par ailleurs, l’été, aux heures les plus chaudes, il fuit le soleil... Là encore, on voit une certaine ressemblance avec le comportement du Villadéen moyen.

Comme il a une meilleure vision sur le côté, à cause de la position de ses yeux, on peut plus facilement l’approcher en lui faisant face, très, très lentement. Mais le capturer est une autre affaire... Rapide comme l’éclair, il plonge dans un trou ou une fissure de mur et ne réapparait ensuite que très prudemment. Là-dessus, une anecdote, racontée par une Villadéenne : enfants, ils s’amusaient à tendre une perche avec une ficelle et un nœud coulant au-dessus des nids de lézards gris pour les capturer, et ensuite les relâcher. « Je n’ai réussi que deux fois, dit notre intrépide. Les lézards étaient trop malins ».

S’il est aggripé par la queue, ou bien mordu par un autre animal dans cette partie du corps, le lézard gris l’abandonne pour mieux fuir. C’est ce qu’on appelle une queue autotomique : l’animal est capable de s’amputer spontanément de cet organe et survit à cette amputation. La queue va ensuite repousser, mais attention, une fois dans sa vie seulement ! Par la suite, elle ne sera plus sujette à l’autotomie.

En général, ce petit animal n’est pas importuné par les humains, même s’il vit dans les murs des maisons. Il faut dire qu’il est inoffensif et qu’il a une apparence plutôt sympathique pour un reptile. Il faut simplement veiller à lui laisser son territoire intact (et ne pas cimenter, par exemple, les murs de pierre où il niche). Sa « réputation », par ailleurs, est bonne. On le considère plutôt comme un ami des hommes. Il paraît qu’au Moyen Age on disait que lorsqu’un lézard voyait un serpent menaçant s'approcher d'une personne endormie, il lui sautait subitement sur le corps pour la prévenir du danger.

Ce petit reptile joue vaillamment son rôle dans l’écosystème. Il se nourrit essentiellement d’insectes, notamment d’araignées et de mouches. Vous souvenez-vous de l’explosion de populations d’insectes en juin dernier ? Il a contribué à la contrôler, notamment avec les martinets et les chauves-souris, espèces qui sont par ailleurs bien présentes ici. Quant à ses prédateurs, ce sont principalement les couleuvres, les vipères, les oiseaux de proie et les chats ... encore que le matou domestique moyen manque singulièrement de vitesse pour agrémenter son menu ordinaire de lézard des murailles.

Enfin, signalons qu’il a de la famille en Provence, notamment un cousin nommé Lacerta viridis. C’est un lézard vert d’environ 20 cm de long qu’on voit aussi parfois dans nos jardins et qu’on doit impérieusement protéger car il est menacé de disparition. Il y a aussi le fameux lézard ocellé, un grand lézard jaune qui vit dans les garrigues. Avec ses 60 cm de long, c’est le plus grand lézard d’Europe. On le dit ocellé parce que pendant la période des amours, les flancs du mâle se couvrent d’ocelles bleues. Bleues sur fond jaune, avec un décor de calcaire gris et de végétation brûlée par le soleil ... dommage que Van Gogh ou Cézanne n’étaient pas naturalistes, cela aurait fait de superbes sujets de peinture !

Mince, plat, une longue queue, une couleur brune ou grise avec des marbrures plus ou moins nettes, de 10 à 15 cm de long : c’est lui. On le voit beaucoup sur les murs des maisons, dans les jardins et sur les sentiers autour du village, et cela, en toute saison. Mais il est farouche et fuit rapidement lorsqu’on le dérange. Autre signe distinctif : le lézard des murailles n’aime pas le mistral, il ne sort pas s’il y a du vent. Par ailleurs, l’été, aux heures les plus chaudes, il fuit le soleil... Là encore, on voit une certaine ressemblance avec le comportement du Villadéen moyen.

Comme il a une meilleure vision sur le côté, à cause de la position de ses yeux, on peut plus facilement l’approcher en lui faisant face, très, très lentement. Mais le capturer est une autre affaire... Rapide comme l’éclair, il plonge dans un trou ou une fissure de mur et ne réapparait ensuite que très prudemment. Là-dessus, une anecdote, racontée par une Villadéenne : enfants, ils s’amusaient à tendre une perche avec une ficelle et un nœud coulant au-dessus des nids de lézards gris pour les capturer, et ensuite les relâcher. « Je n’ai réussi que deux fois, dit notre intrépide. Les lézards étaient trop malins ».

S’il est aggripé par la queue, ou bien mordu par un autre animal dans cette partie du corps, le lézard gris l’abandonne pour mieux fuir. C’est ce qu’on appelle une queue autotomique : l’animal est capable de s’amputer spontanément de cet organe et survit à cette amputation. La queue va ensuite repousser, mais attention, une fois dans sa vie seulement ! Par la suite, elle ne sera plus sujette à l’autotomie.

En général, ce petit animal n’est pas importuné par les humains, même s’il vit dans les murs des maisons. Il faut dire qu’il est inoffensif et qu’il a une apparence plutôt sympathique pour un reptile. Il faut simplement veiller à lui laisser son territoire intact (et ne pas cimenter, par exemple, les murs de pierre où il niche). Sa « réputation », par ailleurs, est bonne. On le considère plutôt comme un ami des hommes. Il paraît qu’au Moyen Age on disait que lorsqu’un lézard voyait un serpent menaçant s'approcher d'une personne endormie, il lui sautait subitement sur le corps pour la prévenir du danger.

Ce petit reptile joue vaillamment son rôle dans l’écosystème. Il se nourrit essentiellement d’insectes, notamment d’araignées et de mouches. Vous souvenez-vous de l’explosion de populations d’insectes en juin dernier ? Il a contribué à la contrôler, notamment avec les martinets et les chauves-souris, espèces qui sont par ailleurs bien présentes ici. Quant à ses prédateurs, ce sont principalement les couleuvres, les vipères, les oiseaux de proie et les chats ... encore que le matou domestique moyen manque singulièrement de vitesse pour agrémenter son menu ordinaire de lézard des murailles.

Enfin, signalons qu’il a de la famille en Provence, notamment un cousin nommé Lacerta viridis. C’est un lézard vert d’environ 20 cm de long qu’on voit aussi parfois dans nos jardins et qu’on doit impérieusement protéger car il est menacé de disparition. Il y a aussi le fameux lézard ocellé, un grand lézard jaune qui vit dans les garrigues. Avec ses 60 cm de long, c’est le plus grand lézard d’Europe. On le dit ocellé parce que pendant la période des amours, les flancs du mâle se couvrent d’ocelles bleues. Bleues sur fond jaune, avec un décor de calcaire gris et de végétation brûlée par le soleil ... dommage que Van Gogh ou Cézanne n’étaient pas naturalistes, cela aurait fait de superbes sujets de peinture !

Jean-Pierre Rogel

Cliquez sur une photo

pour les agrandir

Les cigales

La cigale, symbole de la Provence, celle qui, dès que les beaux jours se pointent, annonce que l’été est installé.

Cigale la timide, ton camouflage parfait est tel qu’il est pratiquement impossible de t’apercevoir sur les troncs des arbres où tu t’installée.

Tes cousines d’outremer, celles qui vivent dans les forêts vierges de Bornéo, sont encore plus bavardes et m’ont révélé quelques secrets.

Plus grandes, à la robe chatoyante vert vif, ou les tachetées (la Pomponia Imperatoria) qui mesure près de 10 cm. Leur chant est tellement puissant que même les singes s’en bouchent les oreilles. Et puis ces cousines parlent avec un accent qui n’est pas celui d’ici. C’est évident !

La cigale est un homoptère de l’ordre des insectes. Dans le monde, il en existe quelque 4 500 espèces et en France 16.

En Provence, la cigale grise, appelée CACAN en provençal, mesure 5 cm. La cigale pygmée, la plus petite, ne fait que 2 cm. La cigale du Garric vit près des Dentelles de Montmirail. La cigale montagnarde vit, elle, dans les pins noirs sur les pentes du Ventoux.

En 1990, en Ardèche, on découvrait une cigale fossilisée datant de 8 millions d’années.

Vie et mort d'une cigale

Une vie bien compliquée. Les femelles déposent leurs œufs dans des plantes qu’elles percent à l’aide de la TARIÈRE se situant à la partie inférieure de l’abdomen. Elles creusent une quarantaine de cavités dans lesquelles est déposée une dizaine d’œufs.

Deux à trois mois plus tard, les œufs éclosent. En sortant, les larves s’extraient de l’œuf et, à l’aide d’un filament, se laissent glisser jusqu’au sol où elles vont s’enterrer pour trois à six ans pour les cigales méditerranéennes et jusqu’à 17 ans pour la Tibicina Septendecim d’Amérique. A l’aide du ROSTRE (pompe buccale), elles se gorgent de la sève des racines.

Après de nombreuses mues, elles se transforment en nymphes, émergent de leurs galeries souterraines, grimpent le long d’un support rigide et se débarrassent de leur gaine brune.

Alors une courte vie amoureuse va commencer. Le mâle, durant sa longue vie souterraine, s’est initié au solfège qu’il va mettre en pratique pour séduire sa promise qu’il entraîne dans un tango endiablé.

Leur vie sera courte, un mois tout au plus, mais avouez que c’est une bien belle histoire.

Et comment ça chante ?

Les mâles sont dotés d’une paire de cymbales situées de chaque côté de l’abdomen, contractées par des muscles et des tendons.

La répétition rapide de ces mouvements (300 à 900 par seconde) est amplifiée par la caisse de résonance interne. C’est le chant du CIGALOU que l’on entend dès que la température atteint les 22° (chaleur nécessaire à la mise en action des muscles).

Tu nous insupportes, l’après-midi, lorsque que la chaleur est trop forte, les étés de canicule et que l’on souhaiterait faire la sieste, mais tout de même, quand à la fin de l’été ton chant s’arrête ... nou manques Cigalo !

Cigale la timide, ton camouflage parfait est tel qu’il est pratiquement impossible de t’apercevoir sur les troncs des arbres où tu t’installée.

Tes cousines d’outremer, celles qui vivent dans les forêts vierges de Bornéo, sont encore plus bavardes et m’ont révélé quelques secrets.

Plus grandes, à la robe chatoyante vert vif, ou les tachetées (la Pomponia Imperatoria) qui mesure près de 10 cm. Leur chant est tellement puissant que même les singes s’en bouchent les oreilles. Et puis ces cousines parlent avec un accent qui n’est pas celui d’ici. C’est évident !

La cigale est un homoptère de l’ordre des insectes. Dans le monde, il en existe quelque 4 500 espèces et en France 16.

En Provence, la cigale grise, appelée CACAN en provençal, mesure 5 cm. La cigale pygmée, la plus petite, ne fait que 2 cm. La cigale du Garric vit près des Dentelles de Montmirail. La cigale montagnarde vit, elle, dans les pins noirs sur les pentes du Ventoux.

En 1990, en Ardèche, on découvrait une cigale fossilisée datant de 8 millions d’années.

Vie et mort d'une cigale

Une vie bien compliquée. Les femelles déposent leurs œufs dans des plantes qu’elles percent à l’aide de la TARIÈRE se situant à la partie inférieure de l’abdomen. Elles creusent une quarantaine de cavités dans lesquelles est déposée une dizaine d’œufs.

Deux à trois mois plus tard, les œufs éclosent. En sortant, les larves s’extraient de l’œuf et, à l’aide d’un filament, se laissent glisser jusqu’au sol où elles vont s’enterrer pour trois à six ans pour les cigales méditerranéennes et jusqu’à 17 ans pour la Tibicina Septendecim d’Amérique. A l’aide du ROSTRE (pompe buccale), elles se gorgent de la sève des racines.

Après de nombreuses mues, elles se transforment en nymphes, émergent de leurs galeries souterraines, grimpent le long d’un support rigide et se débarrassent de leur gaine brune.

Alors une courte vie amoureuse va commencer. Le mâle, durant sa longue vie souterraine, s’est initié au solfège qu’il va mettre en pratique pour séduire sa promise qu’il entraîne dans un tango endiablé.

Leur vie sera courte, un mois tout au plus, mais avouez que c’est une bien belle histoire.

Et comment ça chante ?

Les mâles sont dotés d’une paire de cymbales situées de chaque côté de l’abdomen, contractées par des muscles et des tendons.

La répétition rapide de ces mouvements (300 à 900 par seconde) est amplifiée par la caisse de résonance interne. C’est le chant du CIGALOU que l’on entend dès que la température atteint les 22° (chaleur nécessaire à la mise en action des muscles).

Tu nous insupportes, l’après-midi, lorsque que la chaleur est trop forte, les étés de canicule et que l’on souhaiterait faire la sieste, mais tout de même, quand à la fin de l’été ton chant s’arrête ... nou manques Cigalo !

Françoise Tercerie

| Proverbes en provençal sur les cigales • Urous de vièure coumo uno cigalo Heureux de vivre comme une cigale • Remena lou cuou coumo uno cigalo Se trémousser le derrière comme une cigale • Avé di cigalo din la testa Avoir des cigales dans la tête (faire des caprices) • Faire un cigau Faire une bêtise |

Cliquez sur une photo

pour les agrandir

Buisgreen et Villewich

Les lecteurs de La Gazette sont des privilégiés. Cette publication bien qu’apériodique est, en effet, l’une des seules qui présente leurs éventuelles mises au point dans le numéro même où paraît un article sujet à discussion. En voici un exemple.

Plus haut dans le présent numéro, est narrée l’installation d’un cadran solaire au beffroi de Buisson. L’auteur précise que l’heure indiquée par ce cadran avance de deux heures et neuf minutes sur l’heure légale, celle indiquée par l’horloge. Cette assertion a provoqué la réaction de T. d. C. - T. d. V., relecteur et lecteur presque assidu de La Gazette. Voici ce qu’il écrit.

L’heure de référence internationale est celle du méridien de Greenwich. Ce gros faubourg de Londres qui disposait d’un observatoire a été pris pour méridien d’origine en 1911. Ainsi est défini un « temps » fréquemment appelé « G.M.T. » pour « Greenwich Mean Time », soit temps moyen de Greenwich dont l’origine est midi. Il est donc midi G.M.T. à l’instant où le soleil est apparemment au plus haut dans le ciel sur tous les points d’une ligne imaginaire, en demi-cercle, reliant les pôles et passant par l’observatoire anglais.

La surface du globe est divisée géométriquement, et conventionnellement, en 360 degrés. Ainsi chaque méridien est exprimé par l’angle formé aux pôles par celui-ci et le méridien de Greenwich. Ce procédé permet de situer chaque point de la terre en longitude. Si l’on consulte la carte Michelin « 332 local, Drôme, Vaucluse », l’on constate que Buisson est situé par cinq degrés de longitude Est (la ligne verticale passant par Buisson est notée 5° au bas de la carte).

La sphère terrestre est également découpée en vingt-quatre fuseaux horaires comme la surface externe des quartiers d’une orange.

Buisson

Pour calculer l’écart de « temps solaire » entre Greenwich et Buisson, il convient d’établir l’équivalent en « temps » d’un degré de longitude et de le multiplier par cinq.

- La terre exécute une rotation sur elle-même par rapport au soleil en vingt-quatre heures de soixante minutes, elle tourne en mille quatre cent quarante minutes.

- Si par ailleurs le globe est divisé en 360°, chaque degré représente : 1440 divisé par 360, soit 4 minutes de « temps solaire ».

Buisson étant situé à cinq degrés de longitude Est, le soleil passe apparemment à son zénith à Buisson vingt minutes avant d’être au zénith de Greenwich.

Nous savons tous, et certains s’en plaignent, que l’heure légale est postérieure à l’heure G.M.T. de deux heures l’été et d’une heure l’hiver. La France est située dans le même fuseau horaire que Greenwich. Ainsi quand il est midi à nos montres l’été (heure légale), il est dix heures (solaire) à Greenwich et dix heures vingt minutes au cadran solaire du beffroi. C’est-à-dire que le cadran indiquera une heure quarante minutes de moins que l’horloge. L’hiver, quand le cadran de Buisson indiquera midi, il sera midi quarante à nos pendules.

Et Villedieu

La carte "3139 ET" de l’Institut Géographique National montre que le méridien de Villedieu est noté « 3 gd » au bas de la feuille. Vérifiez et vous verrez que Villedieu aussi possède son méridien officiel. C’est qu’en 1891, la République avait fixé un « découpage » cartographique du globe en quatre cents grades d’angles de longitude à partir du méridien passant par l’observatoire de Paris.

Ainsi pour établir l’écart de « temps solaire » entre Villedieu et Paris, il faut rechercher l’équivalent en temps d’un grade puis le multiplier par trois. La terre exécutant une rotation en mille quatre cent quarante minutes, elle tourne en quatre-vingt six mille secondes. Chaque grade représente un laps de temps de : 86 400 divisé par 400, soit 216 secondes, soit trois minutes et trente-six secondes. Villedieu est donc à dix minutes et quarante-huit secondes solaires de Paris. En d’autres termes, on peu dire que la « culmination » du soleil dans le ciel du lotissement Gustave Tardieu au Connier se produit dix minutes et quarante-huit secondes avant sa « culmination » dans le ciel du jardin de l’observatoire de Paris.

Et Greenwich

Si l’on sait, en consultant les livres, que le méridien de Paris, référence en grades, est situé à neuf minutes et vingt et une secondes de celui de Greenwich, référence en degrés, on peut conclure que le midi solaire intervient vingt minutes et neuf secondes à Villedieu avant celui de Londres. Ainsi Buisson et Villedieu, cités quasi-jumelles, sont distantes quand même de neuf secondes pour le soleil.

Bien sûr, tout ceci est approximativement vrai, car la terre n’est pas tout à fait ronde et n’exécute pas une rotation sur elle-même par rapport au soleil en exactement et constamment vingt-quatre heures.

En résumé

Cette remise des pendules à l’heure est peut-être d’une précision helvétique pour les habitants de Villedieu qui entendent sonner l’horloge du beffroi à peu près trois fois par heure. Contrairement aux montres en panne qui sont à l’heure deux fois par jour, l’horloge n’y est presque jamais. Certains disent que c’est l’usure du temps malgré les efforts du garde... Je prétends qu’elle a décidé, un jour, de prendre sa liberté républicaine et de sonner l’heure qui lui plait, sans doute pour ne pas être confondue avec l’exactitude banale de l’angélus. Comme son cadran à la représentation numérique pleine de fantaisie imaginative, elle crée un temps inconstant mais constamment précoce. C’est une horloge « prévenante » pour retardataires invétérés.

Plus haut dans le présent numéro, est narrée l’installation d’un cadran solaire au beffroi de Buisson. L’auteur précise que l’heure indiquée par ce cadran avance de deux heures et neuf minutes sur l’heure légale, celle indiquée par l’horloge. Cette assertion a provoqué la réaction de T. d. C. - T. d. V., relecteur et lecteur presque assidu de La Gazette. Voici ce qu’il écrit.

L’heure de référence internationale est celle du méridien de Greenwich. Ce gros faubourg de Londres qui disposait d’un observatoire a été pris pour méridien d’origine en 1911. Ainsi est défini un « temps » fréquemment appelé « G.M.T. » pour « Greenwich Mean Time », soit temps moyen de Greenwich dont l’origine est midi. Il est donc midi G.M.T. à l’instant où le soleil est apparemment au plus haut dans le ciel sur tous les points d’une ligne imaginaire, en demi-cercle, reliant les pôles et passant par l’observatoire anglais.

La surface du globe est divisée géométriquement, et conventionnellement, en 360 degrés. Ainsi chaque méridien est exprimé par l’angle formé aux pôles par celui-ci et le méridien de Greenwich. Ce procédé permet de situer chaque point de la terre en longitude. Si l’on consulte la carte Michelin « 332 local, Drôme, Vaucluse », l’on constate que Buisson est situé par cinq degrés de longitude Est (la ligne verticale passant par Buisson est notée 5° au bas de la carte).

La sphère terrestre est également découpée en vingt-quatre fuseaux horaires comme la surface externe des quartiers d’une orange.

Buisson

Pour calculer l’écart de « temps solaire » entre Greenwich et Buisson, il convient d’établir l’équivalent en « temps » d’un degré de longitude et de le multiplier par cinq.

- La terre exécute une rotation sur elle-même par rapport au soleil en vingt-quatre heures de soixante minutes, elle tourne en mille quatre cent quarante minutes.

- Si par ailleurs le globe est divisé en 360°, chaque degré représente : 1440 divisé par 360, soit 4 minutes de « temps solaire ».

Buisson étant situé à cinq degrés de longitude Est, le soleil passe apparemment à son zénith à Buisson vingt minutes avant d’être au zénith de Greenwich.

Nous savons tous, et certains s’en plaignent, que l’heure légale est postérieure à l’heure G.M.T. de deux heures l’été et d’une heure l’hiver. La France est située dans le même fuseau horaire que Greenwich. Ainsi quand il est midi à nos montres l’été (heure légale), il est dix heures (solaire) à Greenwich et dix heures vingt minutes au cadran solaire du beffroi. C’est-à-dire que le cadran indiquera une heure quarante minutes de moins que l’horloge. L’hiver, quand le cadran de Buisson indiquera midi, il sera midi quarante à nos pendules.

Et Villedieu

La carte "3139 ET" de l’Institut Géographique National montre que le méridien de Villedieu est noté « 3 gd » au bas de la feuille. Vérifiez et vous verrez que Villedieu aussi possède son méridien officiel. C’est qu’en 1891, la République avait fixé un « découpage » cartographique du globe en quatre cents grades d’angles de longitude à partir du méridien passant par l’observatoire de Paris.

Ainsi pour établir l’écart de « temps solaire » entre Villedieu et Paris, il faut rechercher l’équivalent en temps d’un grade puis le multiplier par trois. La terre exécutant une rotation en mille quatre cent quarante minutes, elle tourne en quatre-vingt six mille secondes. Chaque grade représente un laps de temps de : 86 400 divisé par 400, soit 216 secondes, soit trois minutes et trente-six secondes. Villedieu est donc à dix minutes et quarante-huit secondes solaires de Paris. En d’autres termes, on peu dire que la « culmination » du soleil dans le ciel du lotissement Gustave Tardieu au Connier se produit dix minutes et quarante-huit secondes avant sa « culmination » dans le ciel du jardin de l’observatoire de Paris.

Et Greenwich

Si l’on sait, en consultant les livres, que le méridien de Paris, référence en grades, est situé à neuf minutes et vingt et une secondes de celui de Greenwich, référence en degrés, on peut conclure que le midi solaire intervient vingt minutes et neuf secondes à Villedieu avant celui de Londres. Ainsi Buisson et Villedieu, cités quasi-jumelles, sont distantes quand même de neuf secondes pour le soleil.

Bien sûr, tout ceci est approximativement vrai, car la terre n’est pas tout à fait ronde et n’exécute pas une rotation sur elle-même par rapport au soleil en exactement et constamment vingt-quatre heures.

En résumé

Cette remise des pendules à l’heure est peut-être d’une précision helvétique pour les habitants de Villedieu qui entendent sonner l’horloge du beffroi à peu près trois fois par heure. Contrairement aux montres en panne qui sont à l’heure deux fois par jour, l’horloge n’y est presque jamais. Certains disent que c’est l’usure du temps malgré les efforts du garde... Je prétends qu’elle a décidé, un jour, de prendre sa liberté républicaine et de sonner l’heure qui lui plait, sans doute pour ne pas être confondue avec l’exactitude banale de l’angélus. Comme son cadran à la représentation numérique pleine de fantaisie imaginative, elle crée un temps inconstant mais constamment précoce. C’est une horloge « prévenante » pour retardataires invétérés.

Jean Marie Dusuzeau

>>> Cliquez ici

pour apprendre à

construire votre

cadran solaire

personnel...

>>> Cliquez là

pour découvrir

différentes méthodes

de détermination de

midi, heure solaire...

Les Baud figuiers du Palis

Majo et les figuiers

Depuis mon enfance, en Algérie, le figuier fait partie des arbres qui me sont indispensables ; peut-être parce qu'il contribue à l'histoire de ma famille.

Vers la fin du XIXe siècle, mon grand-père retourna dans sa Calabre natale. A son retour, comme il était interdit de passer des végétaux d'un pays à l'autre, il prit dans la propriété de ses parents une branche de figuier qu'il tailla en canne. Pendant tout le voyage de retour vers l'Algérie, il trempa sa canne toutes les nuits dans un seau d'eau. Arrivé à Guelma, il planta sa canne à l'entrée de l'orangeraie qui entourait la maison qu'il était en train de construire pour sa femme et ses huit enfants. Quelques années plus tard, enfants et petits-enfants s'amusèrent tous dans les branches d'un arbre majestueux qui, en plus, les régalait de fruits succulents. Lorsque l'un d'entre nous s'éloignait, il emportait avec lui une canne de figuier et la replantait avec amour dans son nouveau lieu de vie. Ainsi le vieux figuier a-t-il des rejetons à Aix en Provence, à Propriano, à Lézan, à Ribaute les Tavernes...

Il n'y en a pas encore à Villedieu, pourtant, dans notre jardin, deux figuiers nous régalent de leurs fruits en juillet et septembre. Aussi, cette année, j'irai à Lézan couper une canne et la replanterai pour que mes petits-enfants puissent savourer les fruits de leur arrière arrière arrière grand-père.

Toute cette histoire explique pourquoi je considère, avec tous les passionnés d'arbres et plantes méditerranéens, Pierre Baud comme le plus grand spécialiste des figuiers.

Pierre Baud et les figuiers

Pierre Baud exploite trois hectares et demi de plants de figuiers au Palis et les trois cents variétés qu'il possède pourraient être considérées comme collection nationale. C'est son père Lucien qui implante en 1955 un verger avec figuiers et autres arbres fruitiers pour la commercialisation de fruits, mais en 1956 les figuiers gèlent. L'année d'après ils repartent de la souche et en 1963 l'hiver rigoureux détruit à nouveau les arbres. Il replante alors figuiers et peupliers en culture de pleine terre car la demande des agriculteurs "pieds noirs" est très forte.

Pierre Baud reprend l'exploitation après des études spécialisées en arboriculture et quelques années d'enseignement au lycée agricole de Saint Paul Trois Châteaux. Il lui faut trouver de nouveaux débouchés pour ses trois hectares et demi. Il se lance alors dans la recherche des multiples variétés de figuiers et choisit d'en commercialiser les plants. Sa notoriété dépasse vite les limites du département et sa production aujourd'hui s'écoule pour 90 % en vente de plants en gros et 5 % au détail ; il arrive même à expédier des figuiers en Italie, pays du figuier !

Alors que sa collection présente plus de 300 variétés sur plus de 1 000 dans le monde, il en cultive essentiellement 12 pour le marché de gros et 35 pour les nombreux amateurs. Sa recherche de nouvelles variétés l'amène à parcourir le bassin méditerranéen. Ainsi a-t-il découvert dans les Pouilles, au sud extrême de l'Italie, plus de 80 variétés. Il en rapportera 10 parmi les plus intéressantes et peut-être n'en sélectionnera-t-il que deux ou trois.

Le figuier

Pierre Baud est intarissable lorsqu'il parle "figuier". Le figuier est un des arbres fruitiers les plus anciens, sa trace remonte à 8 000 ans. A l'origine c'est lui qui fut représenté comme arbre aux fruits tentateurs à la curiosité d'Eve dans le Jardin d'Eden. Il est indissociable du paysage méditerranéen, il en est le symbole de la fertilité, de l'hospitalité et de la convivialité. Il peut pousser dans les endroits les plus difficiles. Pour vous en convaincre, cherchez le figuier qui pousse dans un mur entre Sarrians et Vacqueyras. Depuis 100 ans les racines, le tronc et les pierres s'enlacent et s’entremêlent. Admirez le vite car le propriétaire envisage de le détruire dans peu de temps pour préserver son mur. Pourtant cette union pierre et arbre résiste au temps.

La culture du figuier se pratique essentiellement en pleine terre, sauf exception : monsieur de la Quintinie, jardinier à Versailles, fit pousser 700 figuiers en pots afin de pouvoir garnir la table de Louis XIV de fruits en pleine maturité durant six mois.

Le figuier est soit unifère : une récolte en automne, soit bifère : une récolte en fin de printemps et une en fin d'été. Les figues fleurs qui mûrissent au mois de juillet sur le bois de l'année précédente assurent, selon les variétés et les années, de 10 à 50 % de la récolte. Elles sont alors parthénocarpiques : elles mûrissent sans avoir besoin de pollinisation. Les figues d'automne sont appelées secondes et constituent le plus gros de la production. La récolte peut s'étaler du 1er août aux premières gelées selon les variétés. Pour être pollinisées il faut l'intervention du blastophage, petit insecte de la famille des diptères. L'arbre résiste jusqu'à moins 12°C mais, après avoir gelé, il peut repartir de la souche. Il a besoin d'arrosages copieux et espacés. Il se multiplie facilement par marcottage ou par bouturage. En raison de son bois creux et tendre, de sa faible aptitude à cicatriser, la taille devra être effectuée au printemps à la montée de la sève. Si les variétés unifères peuvent être taillées sévèrement, il faudra, sur les bifères, se contenter de limiter la hauteur et effectuer un petit éclaircissage.

Le livre du figuier

Pierre Baud, avec Raoul Reichratch du restaurant Les Grands Prés à Roaix et Reinhard Rosenau, photographe à Malaucène, mettent la touche finale à l'élaboration de leur livre intitulé "Figues". Ils ont fondé pour cela leur maison d'édition "Target". La maquette que nous avons pu admirer nous a séduites, la mise en page est claire, 25 variétés y sont décrites. Les recettes sont illustrées de photos de grande qualité. Jusqu'au 10 mars, une souscription permet de l'acheter au prix de 39,75 euros. Après sa parution, le prix public sera de 45 euros. Un beau cadeau en perspective. Des bons de souscription sont disponibles au café du Centre.

Depuis mon enfance, en Algérie, le figuier fait partie des arbres qui me sont indispensables ; peut-être parce qu'il contribue à l'histoire de ma famille.

Vers la fin du XIXe siècle, mon grand-père retourna dans sa Calabre natale. A son retour, comme il était interdit de passer des végétaux d'un pays à l'autre, il prit dans la propriété de ses parents une branche de figuier qu'il tailla en canne. Pendant tout le voyage de retour vers l'Algérie, il trempa sa canne toutes les nuits dans un seau d'eau. Arrivé à Guelma, il planta sa canne à l'entrée de l'orangeraie qui entourait la maison qu'il était en train de construire pour sa femme et ses huit enfants. Quelques années plus tard, enfants et petits-enfants s'amusèrent tous dans les branches d'un arbre majestueux qui, en plus, les régalait de fruits succulents. Lorsque l'un d'entre nous s'éloignait, il emportait avec lui une canne de figuier et la replantait avec amour dans son nouveau lieu de vie. Ainsi le vieux figuier a-t-il des rejetons à Aix en Provence, à Propriano, à Lézan, à Ribaute les Tavernes...

Il n'y en a pas encore à Villedieu, pourtant, dans notre jardin, deux figuiers nous régalent de leurs fruits en juillet et septembre. Aussi, cette année, j'irai à Lézan couper une canne et la replanterai pour que mes petits-enfants puissent savourer les fruits de leur arrière arrière arrière grand-père.

Toute cette histoire explique pourquoi je considère, avec tous les passionnés d'arbres et plantes méditerranéens, Pierre Baud comme le plus grand spécialiste des figuiers.

Pierre Baud et les figuiers

Pierre Baud exploite trois hectares et demi de plants de figuiers au Palis et les trois cents variétés qu'il possède pourraient être considérées comme collection nationale. C'est son père Lucien qui implante en 1955 un verger avec figuiers et autres arbres fruitiers pour la commercialisation de fruits, mais en 1956 les figuiers gèlent. L'année d'après ils repartent de la souche et en 1963 l'hiver rigoureux détruit à nouveau les arbres. Il replante alors figuiers et peupliers en culture de pleine terre car la demande des agriculteurs "pieds noirs" est très forte.

Pierre Baud reprend l'exploitation après des études spécialisées en arboriculture et quelques années d'enseignement au lycée agricole de Saint Paul Trois Châteaux. Il lui faut trouver de nouveaux débouchés pour ses trois hectares et demi. Il se lance alors dans la recherche des multiples variétés de figuiers et choisit d'en commercialiser les plants. Sa notoriété dépasse vite les limites du département et sa production aujourd'hui s'écoule pour 90 % en vente de plants en gros et 5 % au détail ; il arrive même à expédier des figuiers en Italie, pays du figuier !

Alors que sa collection présente plus de 300 variétés sur plus de 1 000 dans le monde, il en cultive essentiellement 12 pour le marché de gros et 35 pour les nombreux amateurs. Sa recherche de nouvelles variétés l'amène à parcourir le bassin méditerranéen. Ainsi a-t-il découvert dans les Pouilles, au sud extrême de l'Italie, plus de 80 variétés. Il en rapportera 10 parmi les plus intéressantes et peut-être n'en sélectionnera-t-il que deux ou trois.

Le figuier

Pierre Baud est intarissable lorsqu'il parle "figuier". Le figuier est un des arbres fruitiers les plus anciens, sa trace remonte à 8 000 ans. A l'origine c'est lui qui fut représenté comme arbre aux fruits tentateurs à la curiosité d'Eve dans le Jardin d'Eden. Il est indissociable du paysage méditerranéen, il en est le symbole de la fertilité, de l'hospitalité et de la convivialité. Il peut pousser dans les endroits les plus difficiles. Pour vous en convaincre, cherchez le figuier qui pousse dans un mur entre Sarrians et Vacqueyras. Depuis 100 ans les racines, le tronc et les pierres s'enlacent et s’entremêlent. Admirez le vite car le propriétaire envisage de le détruire dans peu de temps pour préserver son mur. Pourtant cette union pierre et arbre résiste au temps.

La culture du figuier se pratique essentiellement en pleine terre, sauf exception : monsieur de la Quintinie, jardinier à Versailles, fit pousser 700 figuiers en pots afin de pouvoir garnir la table de Louis XIV de fruits en pleine maturité durant six mois.

Le figuier est soit unifère : une récolte en automne, soit bifère : une récolte en fin de printemps et une en fin d'été. Les figues fleurs qui mûrissent au mois de juillet sur le bois de l'année précédente assurent, selon les variétés et les années, de 10 à 50 % de la récolte. Elles sont alors parthénocarpiques : elles mûrissent sans avoir besoin de pollinisation. Les figues d'automne sont appelées secondes et constituent le plus gros de la production. La récolte peut s'étaler du 1er août aux premières gelées selon les variétés. Pour être pollinisées il faut l'intervention du blastophage, petit insecte de la famille des diptères. L'arbre résiste jusqu'à moins 12°C mais, après avoir gelé, il peut repartir de la souche. Il a besoin d'arrosages copieux et espacés. Il se multiplie facilement par marcottage ou par bouturage. En raison de son bois creux et tendre, de sa faible aptitude à cicatriser, la taille devra être effectuée au printemps à la montée de la sève. Si les variétés unifères peuvent être taillées sévèrement, il faudra, sur les bifères, se contenter de limiter la hauteur et effectuer un petit éclaircissage.

Le livre du figuier

Pierre Baud, avec Raoul Reichratch du restaurant Les Grands Prés à Roaix et Reinhard Rosenau, photographe à Malaucène, mettent la touche finale à l'élaboration de leur livre intitulé "Figues". Ils ont fondé pour cela leur maison d'édition "Target". La maquette que nous avons pu admirer nous a séduites, la mise en page est claire, 25 variétés y sont décrites. Les recettes sont illustrées de photos de grande qualité. Jusqu'au 10 mars, une souscription permet de l'acheter au prix de 39,75 euros. Après sa parution, le prix public sera de 45 euros. Un beau cadeau en perspective. Des bons de souscription sont disponibles au café du Centre.

Annette Gros et Majo Raffin

|

Une recette du livre : Crostini de figues et chèvre mi-frais...

- Tranches de pain de campagne (1/2 cm d’épaisseur). - Fromages de chèvre mi-sec. - Figues (de préférence noires pour la couleur). - Huile d’olive. - Ail, sel, thym. Faire dorer les tranches de pain sous le gril. Les sortir et les frotter encore chaudes avec la gousse d’ail. Arroser d’un filet d’huile d’olive. Couper le fromage en lamelles et les figues en fines tranches. Les disposer sur la tartine en les intercalant. Arroser de nouveau d’un trait d’huile d’olive. Saupoudrer de thym (frais de préférence) et de fleur de sel. Refaire gratiner au four et servir chaud. |

Pierre Baud

Cliquez sur une photo

pour les agrandir

Le jaseur polaire du Mont Serein (2,5°C)

Le jeu de mots est tentant, on pourrait dire que cet oiseau est un serin du Ventoux venu des îles (Canaries).

« Rien à voir avec la choucroute » comme disent les Alsaciens, c’est un oiseau polaire. S’il figure dans La Gazette, c’est pour le plaisir. Le metteur en page du numéro 30 l’a trouvé beau. Il rend grâce à François Dénéréaz qui lui a fourni la photo.

Le Jaseur pourrait illustrer le froid, il pourrait illustrer le printemps, mais s’il n’est pas illustre, sauf peut-être chez les ornithologues, il suffit à illustrer ce coin de périodique.

Puissions-nous l’entendre jaser (si son ramage ressemble à...) lors d’un « boeuf » sur la place, un beau soir de printemps, s’il décide de passer par le village en quittant sa station de sports d’hiver pour émigrer vers quelque coin de l’Arctique, pendant que les hirondelles venues d’Afrique viendront ici nous manger les moucherons dans les assiettes !

« Rien à voir avec la choucroute » comme disent les Alsaciens, c’est un oiseau polaire. S’il figure dans La Gazette, c’est pour le plaisir. Le metteur en page du numéro 30 l’a trouvé beau. Il rend grâce à François Dénéréaz qui lui a fourni la photo.

Le Jaseur pourrait illustrer le froid, il pourrait illustrer le printemps, mais s’il n’est pas illustre, sauf peut-être chez les ornithologues, il suffit à illustrer ce coin de périodique.

Puissions-nous l’entendre jaser (si son ramage ressemble à...) lors d’un « boeuf » sur la place, un beau soir de printemps, s’il décide de passer par le village en quittant sa station de sports d’hiver pour émigrer vers quelque coin de l’Arctique, pendant que les hirondelles venues d’Afrique viendront ici nous manger les moucherons dans les assiettes !

Jean-Marie Dusuzeau

Le Jaseur...

Cliquez sur la photo

pour l'agrandir

La première photo ci-contre aurait pu être une photo mystère ou alors on aurait pu jouer au jeu des sept erreurs ou encore simplement poser la question suivante : « qu’y a-t-il à voir sur cette photo ? » Cette dernière question aurait été particulièrement vicieuse puisque ce qu’il y a à voir c’est un manque, un trou, dans un paysage si familier (et si beau il faut bien le dire) que peut-être notre œil n’y voit plus grand chose.

Un trou ? Celui causé par la chute d’un pin le mardi 1er mars (-0,2°C), jour de vent violent qui a aussi provoqué la chute d’un arbre près de chez Garagnon et d’un poteau téléphonique au Palis. Jean-Louis Vollot et Gilles Eysseric ont débité l’arbre et dégagé la route. Ce micro-événement est l’occasion de nous rappeler que nous n’étions plus habitués aux longues périodes de mistral de cet hiver, associées à des températures un peu frisquettes. Il aurait pu faire l’objet d’une brève mais l’article sera un peu plus long car ces pins ont une histoire.

On peut en compter neuf. Le premier, le plus proche du village est tout chétif. Les autres sont assez vigoureux. En fait, le remblai qui constitue le talus est essentiellement composé de gravats qui datent de l’époque où la route s’est agrandie et où le virage a pris sa forme actuelle. Les premiers arbres en sortant du village en patissent.

Ils devraient y en avoir onze pour qu’ils soient au complet mais l’un était déjà mort, séché sur place probablement après qu’un coup de vent, déjà, ait cassé quelques racines.

Onze ce pourrait être une équipe de foot mais non : il s’agissait du conseil municipal de 1977 qui comprenait onze membres. Chaque conseiller nouvellement élu a offert et planté son arbre. Le garde champêtre, Maxime Roux, avait préparé les trous. Il était aller chercher de la terre sur le terrain actuel du lotissement qui était un terrain vague, près du cabanon disparu de Chambon et de la terre de bruyère à Uchaux. Les arbres venaient de la pépinière Chauvin de Saint Pantaléon les Vignes.

L’idée de cette plantation serait lié au fait que l’année 1977 avait été déclarée « année de l’arbre ».

Les avis divergent sur l’ordre de la plantation. Pour les uns, les arbres ont été plantés par ordre d’âge des conseillers, du plus jeune au plus âgé en partant du village. A cette époque, la liste gagnante, dite « Liste républicaine et démocratique, et d’intérêt local » était à forte tonalité d’« union de la gauche » avec plusieurs membres des partis communiste et socialiste.

Elle était composé par ordre d’âge de Jacky Nancy (27 ans, le 8e sur la photo en partant de la gauche), Roger Tortel alias le « Zé » à qui La Gazette avait attribué un Renault express gris, dans un précédent numéro, alors qu’il possède un berlingot, (28 ans, le 7e), Alain Martin (32 ans, le 12e), Micheline Grangeon (la seule femme, 33 ans, la 6e), Michel Lazard (34 ans, le 1er), Henri Favier (42 ans, le 11e), André Tardieu (1er adjoint, 45 ans, le 4e sur la photo), Raymond Joubert (48 ans, le 9e), Pierre Fontana (2e adjoint, 51 ans, le 5e sur la photo), Maxime Arrighi (52 ans, le 10e), Wilfrid Brieux (maire, 71 ans, le 2e). Il manque donc les arbres de Roger Tortel et Alain Martin. Jacky Nancy ne trouve pas le sien très flamboyant.

Pour les autres, l’ordre choisi plaçait en tête le maire (Brieux) puis ses adjoints (Tardieu puis Fontana) puis l’ordre d’âge. Une variante de cette version propose Brieux puis Tardieu puis l’ordre d’âge.

Si l’arbre du maire est le plus proche de Villedieu les manquants sont ceux de Tardieu et d’Arrighi ou de Fontana... Si l’arbre du maire est le plus éloigné, les manquants sont à nouveau ceux des plus jeunes.

Maxime Roux voulait son arbre aussi mais la DDE qui n’était pas très chaude pour cette plantation avait exigé que les arbres soient plantés plus proches que prévu et en a refusé un douzième. Il avait acheté un cèdre qu’il a finalement planté sur la dernière banquette du parking et que tout le monde peut voir aujourd’hui.

Cette plantation avait dû susciter quelques critiques et commentaires dans le village juste après une élection qui avait vu trois listes s’affronter (deux listes et demie car l’une d’entre elle était incomplète). En effet, dans le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 3 juin 1977, on peut lire : « Il est rappelé que les pins qui sont implantés à la sortie du village sur la route de Roaix au nombre de onze ont été offerts gracieusement par chaque conseiller ».

Un trou ? Celui causé par la chute d’un pin le mardi 1er mars (-0,2°C), jour de vent violent qui a aussi provoqué la chute d’un arbre près de chez Garagnon et d’un poteau téléphonique au Palis. Jean-Louis Vollot et Gilles Eysseric ont débité l’arbre et dégagé la route. Ce micro-événement est l’occasion de nous rappeler que nous n’étions plus habitués aux longues périodes de mistral de cet hiver, associées à des températures un peu frisquettes. Il aurait pu faire l’objet d’une brève mais l’article sera un peu plus long car ces pins ont une histoire.

On peut en compter neuf. Le premier, le plus proche du village est tout chétif. Les autres sont assez vigoureux. En fait, le remblai qui constitue le talus est essentiellement composé de gravats qui datent de l’époque où la route s’est agrandie et où le virage a pris sa forme actuelle. Les premiers arbres en sortant du village en patissent.

Ils devraient y en avoir onze pour qu’ils soient au complet mais l’un était déjà mort, séché sur place probablement après qu’un coup de vent, déjà, ait cassé quelques racines.

Onze ce pourrait être une équipe de foot mais non : il s’agissait du conseil municipal de 1977 qui comprenait onze membres. Chaque conseiller nouvellement élu a offert et planté son arbre. Le garde champêtre, Maxime Roux, avait préparé les trous. Il était aller chercher de la terre sur le terrain actuel du lotissement qui était un terrain vague, près du cabanon disparu de Chambon et de la terre de bruyère à Uchaux. Les arbres venaient de la pépinière Chauvin de Saint Pantaléon les Vignes.

L’idée de cette plantation serait lié au fait que l’année 1977 avait été déclarée « année de l’arbre ».

Les avis divergent sur l’ordre de la plantation. Pour les uns, les arbres ont été plantés par ordre d’âge des conseillers, du plus jeune au plus âgé en partant du village. A cette époque, la liste gagnante, dite « Liste républicaine et démocratique, et d’intérêt local » était à forte tonalité d’« union de la gauche » avec plusieurs membres des partis communiste et socialiste.

Elle était composé par ordre d’âge de Jacky Nancy (27 ans, le 8e sur la photo en partant de la gauche), Roger Tortel alias le « Zé » à qui La Gazette avait attribué un Renault express gris, dans un précédent numéro, alors qu’il possède un berlingot, (28 ans, le 7e), Alain Martin (32 ans, le 12e), Micheline Grangeon (la seule femme, 33 ans, la 6e), Michel Lazard (34 ans, le 1er), Henri Favier (42 ans, le 11e), André Tardieu (1er adjoint, 45 ans, le 4e sur la photo), Raymond Joubert (48 ans, le 9e), Pierre Fontana (2e adjoint, 51 ans, le 5e sur la photo), Maxime Arrighi (52 ans, le 10e), Wilfrid Brieux (maire, 71 ans, le 2e). Il manque donc les arbres de Roger Tortel et Alain Martin. Jacky Nancy ne trouve pas le sien très flamboyant.

Pour les autres, l’ordre choisi plaçait en tête le maire (Brieux) puis ses adjoints (Tardieu puis Fontana) puis l’ordre d’âge. Une variante de cette version propose Brieux puis Tardieu puis l’ordre d’âge.

Si l’arbre du maire est le plus proche de Villedieu les manquants sont ceux de Tardieu et d’Arrighi ou de Fontana... Si l’arbre du maire est le plus éloigné, les manquants sont à nouveau ceux des plus jeunes.

Maxime Roux voulait son arbre aussi mais la DDE qui n’était pas très chaude pour cette plantation avait exigé que les arbres soient plantés plus proches que prévu et en a refusé un douzième. Il avait acheté un cèdre qu’il a finalement planté sur la dernière banquette du parking et que tout le monde peut voir aujourd’hui.

Cette plantation avait dû susciter quelques critiques et commentaires dans le village juste après une élection qui avait vu trois listes s’affronter (deux listes et demie car l’une d’entre elle était incomplète). En effet, dans le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 3 juin 1977, on peut lire : « Il est rappelé que les pins qui sont implantés à la sortie du village sur la route de Roaix au nombre de onze ont été offerts gracieusement par chaque conseiller ».

Yves Tardieu

Cliquez sur une photo

pour les agrandir

Un beau matin Mélu se rend à son pigeonnier. Quelle n’est pas sa surprise de trouver un intrus en ce lieu. Un compagnon de plume était là et courtise déjà la belle pigeonne maîtresse de céans.

Curieux, Mélu s’approche et aperçoit dans les plumes et le duvet du bel inconnu un objet bizarre. Il attrape l’animal et découvre aux pattes de celui-ci, deux bagues. Un pigeon voyageur vient de faire étape dans son pigeonnier.

Intrigué, avec l’aide de sa voisine il déchiffre le message qui n’est autre que le nom et le numéro de téléphone d’une personne habitant les Pyrénées-orientales.

Il appelle donc ce monsieur qui possède bien un élevage de pigeons dans ce lointain département et avait noté la disparition d’un de ses locataires depuis quelques mois.

Devant la distance à parcourir celui-ci renonce à son pigeon et le confie à Mélu qui en devient l’heureux propriétaire. Cette personne promet de passer rendre visite à Mélu et à son pigeon s’il le peut dans l’été.

En attendant, les deux tourter…, non, pigeons ont convolé en justes noces et maintenant sont parents de deux pigeonneaux. Le beau voyageur est allé rejoindre la volière de son nouveau propriétaire mais peut-être rêve-t-il déjà à de belles envolées et à de nouveaux cieux à explorer.

Curieux, Mélu s’approche et aperçoit dans les plumes et le duvet du bel inconnu un objet bizarre. Il attrape l’animal et découvre aux pattes de celui-ci, deux bagues. Un pigeon voyageur vient de faire étape dans son pigeonnier.

Intrigué, avec l’aide de sa voisine il déchiffre le message qui n’est autre que le nom et le numéro de téléphone d’une personne habitant les Pyrénées-orientales.

Il appelle donc ce monsieur qui possède bien un élevage de pigeons dans ce lointain département et avait noté la disparition d’un de ses locataires depuis quelques mois.

Devant la distance à parcourir celui-ci renonce à son pigeon et le confie à Mélu qui en devient l’heureux propriétaire. Cette personne promet de passer rendre visite à Mélu et à son pigeon s’il le peut dans l’été.

En attendant, les deux tourter…, non, pigeons ont convolé en justes noces et maintenant sont parents de deux pigeonneaux. Le beau voyageur est allé rejoindre la volière de son nouveau propriétaire mais peut-être rêve-t-il déjà à de belles envolées et à de nouveaux cieux à explorer.

Armelle Dénéréaz

Cliquez sur une photo

pour les agrandir

et en voir plus

Marthe Bonnet

Dans l’article sur les pins du conseil municipal de 1977, j’ai oublié un personnage de la photo, à mon grand regret. En fait, la légende de la photo prévue initialement a été remplacée par un paragraphe dans l’article et la secrétaire de mairie, qui n’était pas élue, a disparu de l’énumération des conseillers.

Marthe Bonnet était malgré tout présente grâce à l’extrait du registre des délibérations municipales que nous avons publié. Ses comptes rendus détaillés sont rédigés avec une écriture très lisible et dans un style très clair, sans aucune faute ni rature.

Yves Tardieu

Encore une historie de Drômois... Celle-là n’est pas une rumeur, elle est vraie. Du 14 au 28 mai dernier, on a vu circuler de nuit dans la commune une camionnette immatriculée 26. Sur les chemins vicinaux et aux abords du village, elle s’arrêtait et deux individus en sortaient, équipés d’une sorte d’antenne comme pour la télé, qu’il tendaient alentour. Au son d’un « bip, bip, bip » tout de même assez discret, ils tentaient de repérer les déplacements d’une petite bestiole volante répondant au doux nom de minioptère de Schreibers (mini, pour les intimes).

C’est une chauve-souris assez courante dans tout le sud de l’Europe. De taille moyenne, front bombé, pelage gris-brun, museau très court, plutôt mignonne (enfin, ça peut se discuter...). Elle vit en colonies dans des grottes naturelles situées dans les massifs calcaires de nos régions. Peu de temps après le coucher du soleil, elle sort chasser des papillons et des moustiques, d’un vol rapide qui rappelle celui des hirondelles et des martinets.

La campagne en cours, menée par le centre ornithologique Rhône-Alpes et son antenne de la Drôme, avait pour but de mieux connaître les déplacements nocturnes de l’espèce, liés à sa recherche de nourriture. Les spécialistes ont donc suivi par radio-pistage des chauves-souris de Schreibers sur lesquelles ils avaient préalablement fixé un mini-émetteur (ce qui en soi est un exploit : je n’ai pas assisté à celui-là, mais pour avoir aidé un jour un spécialiste à poser un émetteur sur une autre espèce de chauve-souris cavernicole, je peux vous assurer qu’il faut avoir des réflexes rapides et des nerfs d’acier pour capturer un animal alors que toute la colonie crie et fonce dans toutes les directions alentour).